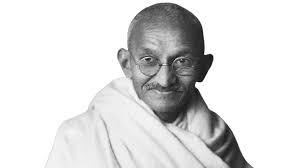

गांधी जी और स्वदेशी

गांधी जी के सपने का भारत बनाने के लिए हमें दृढ़ राजनैतिक इच्छाशक्ति की जरूरत होगी। - अनिल तिवारी

व्यक्ति की श्रेष्ठता की कसौटी क्या है। उसकी प्रशंसा में किया गया तात्कालिक प्रचार अथवा लिखे गए कसीदे या उसके गुणगान में दिए गए जोशीले वक्तव्य? कितु ऐसा नहीं है। इतिहास साक्षी है कि वही व्यक्ति श्रेष्ठ है जिसके चिंतन और कार्यों की छाया भविष्य पर अधिकाधिक लम्बी पडती है। गांधी जी ऐसे ही एक श्रेष्ठ पुरुष थे। वह दूरद्रष्टा और भविष्य द्रष्टा थे। उन्होंने वर्षों पूर्व जो कहा था वह आज भी सत्य की कसौटी पर उतना ही खरा है। उनका स्वदेशी आंदोलन केवल विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार अथवा उनकी होली जलाने तक सीमित न होकर समग्र जीवन पद्धति के बाबत था। अंग्रेजों की गुलामी की जंजीरों में जकड़ा और प्रताड़ित भारत में वह एक इंकलाब एक जबरदस्त परिवर्तन लाना चाहते थे।

आधुनिक सभ्यता अर्थात औद्योगिक सभ्यता में मनुष्य मात्र एक उपभोक्ता वस्तु बन कर रह गया है। पिछड़े और विकासशील देशों में आज भी प्रातः मजदूरों की मंडी लगती देखी जा सकती है। विकास के साथ मनुष्य-मनुष्य के मध्य की संवेदनशीलता समाप्त होत्ती दीख रही है और प्यार और स्नेह की जगह ’लाभ’ ने ले ली है। अत्यंत तीव्र गति से बढ़ता हुआ उपभोक्तावाद का जहर शास्वत जीवन मूल्यों का गला घोंटता जा रहा है।

परिणामस्वरूप व्यक्ति अपने सुख के लिए परिवार, समाज और देशहित की बलि देने में भी संकोच का अनुभव नहीं करता। यह अनुभव करके ही गांधी जी ने पश्चिम की सभ्यता को मनुष्य की आत्मा का महाशत्रु कहा था। अतः गांधी जी का स्वदेशी चिंतन वर्तमान में पहले से भी कहीं अधिक प्रासंगिक हो गया है। गांधी जी द्वारा लिखी पुस्तक ’हिंद स्वराज्य’ में उनकी हार्दिक पीड़ा को समझकर उनके विचारों की गहराई नापी जा सकती है।

गांधी जी के संबंध में किसी के मतभेद हो सकते हैं किंतु यह सत्य है कि उन्होंने जो कुछ कहा और किया वह बिना किसी प्रकार की लाग लपेट के। उन्होंने अपनी तरह से अनेक प्रयोग किए और अपनी कथनी और करनी के भेद को मिटा दिया। ’जियो और जीने दो’ के उद्देश्य पूर्ति के लिए उन्होंने सत्य पर आधारित कई सिद्धांत प्रतिपादित किए। विश्व शांति और कल्याण के लिए ’वसुधैव कुटुम्बकम्’ उनका आदर्श था। सत्य और अहिंसा उनके गंभीर चिंतन के आधारभूत तत्व थे।

’सादा जीवन और उच्च विचार’ उनकी श्रेष्ठ जीवन शैली थी। न्यूनतम आवश्यकताएं रखने पर व्यक्ति सुखी रह सकता है, यह उनकी मान्यता और आत्मविश्वास था। स्वावलम्बन, स्वातंत्र्य और स्वराज्य के लिए वह आजीवन कार्यरत रहे। आर्थिक स्वतंत्रता के अभाव में प्राप्त राजनैतिक आजादी को अधूरा मानकर उन्होंने ‘स्वदेशी चिंतन’ पर अपना ध्यान केंद्रित किया और चरखे को भारतीय अर्थनीति का आधार बनाया। जो करोड़ों गरीब भारतीयों के जीवनयापन का संबल बना। व्यक्ति का रहन-सहन, खान-पान, आचार-विचार, भाषा-भेष, चिंतन-मनन जीवन मूल्य तथा आस्थाओं और मान्यताएं, उसकी अपनी स्वदेशी होनी चाहिए। उसे अपने इतिहास और महापुरुषों पर गर्व का गौरव अनुभव करना चाहिए। यह गांधी जी की दृढ मान्यता थी। उन्हें भारत में पश्चिम माडल का राजनैतिक और प्रशासनिक ढंग पसंद नहीं था। वह यहां भारतीयों की मानसिक अनुकूलता के अनुरूप पंचायतों और जनपदों पर आधारित लोकतंत्र विकसित किए जाने के पक्षधर थे। उनकी यह मान्यता थी कि अपने संसाधनों से स्थानीय स्तर पर बनी योजना ही ग्रामीण विकास का सफल आधार हो सकती है। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी का यह कहना कि दिल्ली से भेजा गया एक रुपया नीचे आते आते मात्र 15 पैसा रह जाता है और केंद्रीय सरकार द्वारा संपूर्ण भारत में पंचायती राज के लिए केंद्रीय अधिनियम पारित करना गांधी जी की दूरदृष्टि का ज्वलंत उदाहरण के रूप में देखा गया। गांधी जी चाहते थे कि भारत के कोटि-कोटि सक्षम हाथों में रोजगार के भरपूर अवसर प्राप्त हो और इसके लिए पर्याप्त स्थानीय कच्ची सामग्री पर आधारित उद्योग विकसित किए जाएं। अधिकतम लोगों द्वारा अधिकतम उत्पादन किया जाना उनका निहित उद्देश्य था। इस औद्योगिक प्रक्रिया में वह मशीन का उपयोग न्यूनतम चाहते थे। उनकी यह मान्यता थी कि जितना अधिक मशीनों का प्रयोग होगा, उतने ही अधिक प्रशिक्षित हाथ बेकार हो जाएंगे। वह मशीन विरोधी नहीं थे, किंतु अधिकाधिक लाभ प्राप्त करने की प्रवृत्ति मशीन के पीछे उसके मालिक की नीति के विरोधी थे। वह मशीन के उपयोग की सीमा बांधना चाहते थे। वह चाहते थे कि मशीन से प्राप्त लाभ में मजदूर की बराबरी की हिस्सेदारी होनी चाहिए। उनका कहना था कि चरखे का तकुआ लुहार ही बनावें किंतु टेढ़े तकुए को सीधा करने के लिए मशीन का उपयोग हो सकता है। उनकी समझ का यह सूत्र कितना गहरा है यह हम आज की विद्यमान परिस्थिति में आसानी से समझ सकते हैं। असीमित मशीनीकरण, कम्प्यूटरीकरण और कृत्रिम बुद्धिमत्ता के दुष्परिणाम आज की बढ़ती बेरोजगारी में हमें स्पष्ट दिख रहे है। टाटा, बाटा और बिड़ला के बाद अंबानी और अडानी जैसे भारतीय उद्योगपतियों और विदेशी बहुराष्ट्रीय कंपनियों ने भारत के कितने लुहारों, चर्मकारों, बुनकरों, कुम्हारों, मछुआरों, तेलियों और हलवाई व खोमचे वालों की रोजी-रोटी छीन ली है, क्या इसका आंकलन हमें है? क्या हमें इसका भी आकलन नहीं करना चाहिए कि भारत में मिनी सिगरेट बनाने की अनुमति देने के परिणाम स्वरूप आज यहां के कितने बीड़ी श्रमिक और जंगलों में तेंदूपत्ता संग्रहण कार्य में लगे बनवासी श्रमिक बेरोजगार हो गये हैं और विकल्प में जीवित रहने के लिए उन्हें कौन सा रोजगार उपलब्ध कराया जाएगा? हम सब तरफ से आंखे बंद करके गांधी चिंतन को दरकिनार करके किस अंधी गली में दौडे जा रहे हैं। क्या थोडा ठहरकर इस स्थिति पर गंभीर चिंतन करने की जरूरत नहीं है? कहा जाता है कि वर्तमान तकनीकी विकास की चरम सीमा वही होगी जहां एक कारखाने में मात्र दो प्राणी होंगे. एक कुत्ता और दूसरा मनुष्य । कुत्ता कारखाने में किसी को घुसने नहीं देगा तथा मनुष्य कुत्ते के भरण पोषण तथा केवल उसकी देखभाल मात्र करेगा।

आज मशीन मनुष्य की दुश्मन बन गई है। एक ओर वह मनुष्य को बेरोजगार करती है तो दूसरी ओर निकम्मा बना कर रूग्ण कर देती है। जिन मशीनों का उद्देश्य लाभ न होकर मानव कल्याण है, गांधी जी ऐसी मशीनों के विरोधी नहीं थे। वह चाहते थे कि अपनी जरूरत की चीजें हम अपने परंपरागत ढंग से स्वयं ही उत्पन्न और निर्माण करें। उन्होंने पर निर्भरता को त्याग कर स्वावलम्बन, सादगी तथा मितव्ययता पर अधिक जोर दिया।

गांधी जी ने अपनी पुस्तक ‘हिंद स्वराज्य’ में स्वदेशी, स्वावलंबन पर बहुत प्रकाश डाला है। मजदूरों की दशा में सुधार, स्वदेशी उत्पादों को प्राथमिकता पर बल दिया है। भारत में पश्चिमी मॉडल के आर्थिक विकास का विरोध करते हुए स्वदेशी से समृद्ध स्वराज की वकालत की है।

हिंद स्वराज पुस्तक के पृष्ठ 55 पर गांधी जी लिखते हैं कि ‘जो सभ्यता हिंदुस्तान ने दिखाई है उसके पास दुनियां में कोई नहीं पहुंच सकता। जो बीज हमारे पुरखों ने बोए हैं उनकी बराबरी कर सके. ऐसी कोई चीज देखने में नहीं आई। रोम शेष हो गया, मिट्टी में मिल गया ग्रीस का सिर्फ नाम ही रह गया, मिस्र की बादशाही चली गई, जापान पश्चिम के शिकंजे में फंस गया। और चीन का कुछ भी कहा नहीं जा सकता। लेकिन गिरा टूटा जैसा भी हो हिन्दुस्तान आज भी अपनी बुनियाद में मजबूत है।’ वे आगे लिखते हैं कि सभ्यता वह आचरण है जिसमें आदमी अपना फर्ज अदा करता है। फर्ज अदा करने का अर्थ है नीति का पालन करना, नीति के पालन का मतलब है अपने मन और इंद्रियों को बस में रखना। ऐसा करते हुए हम अपने को अर्थात अपनी असलियत को पहचानते हैं, यही सभ्यता है।

गांधी जी के सपने का भारत बनाने के लिए हमें दृढ़ राजनैतिक इच्छाशक्ति की जरूरत होगी। मैकाले के षडयंत्र में फंसे भारत को नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के जरिए यत्नपूर्वक उससे उबारना होगा। उपभोक्तावाद और विदेशी ’बहुराष्ट्रीय कंपनियों“ के मोहपाश को कठोरतापूर्वक हमें तोड़ना होगा। यह तभी संभव हो सकता है जबकि हम त्याग और तितिक्षा को आधार बनाकर राजनैतिक स्वार्थो से ऊपर उठ कर, निहित स्वार्थों और प्रलोभनों को छोड़ कर गांधी जी के स्वदेशी चिंतन के अनुरूप अपने ’स्व’ पर गौरव अनुभव करते हुए अपने आज के जीवन के हर पहलू पर पुनर्विचार करें। इस आत्मविश्वास के साथ कि गांधी जी का स्वदेशी चिंतन एक शाश्वत वैचारिक आंदोलन है, जिसका संबंध समग्र जीवन पद्धति से है। वह कल भी सही था, आज भी सही है और भविष्य में भी सही सिद्ध होगा। इस तरह भारत को पुनः महान बनाया जा सकेगा। यह शुभ है कि भारत की वर्तमान सरकार ने ‘स्वदेशी’ को अपना प्रमुख एजेंडा घोषित किया है।