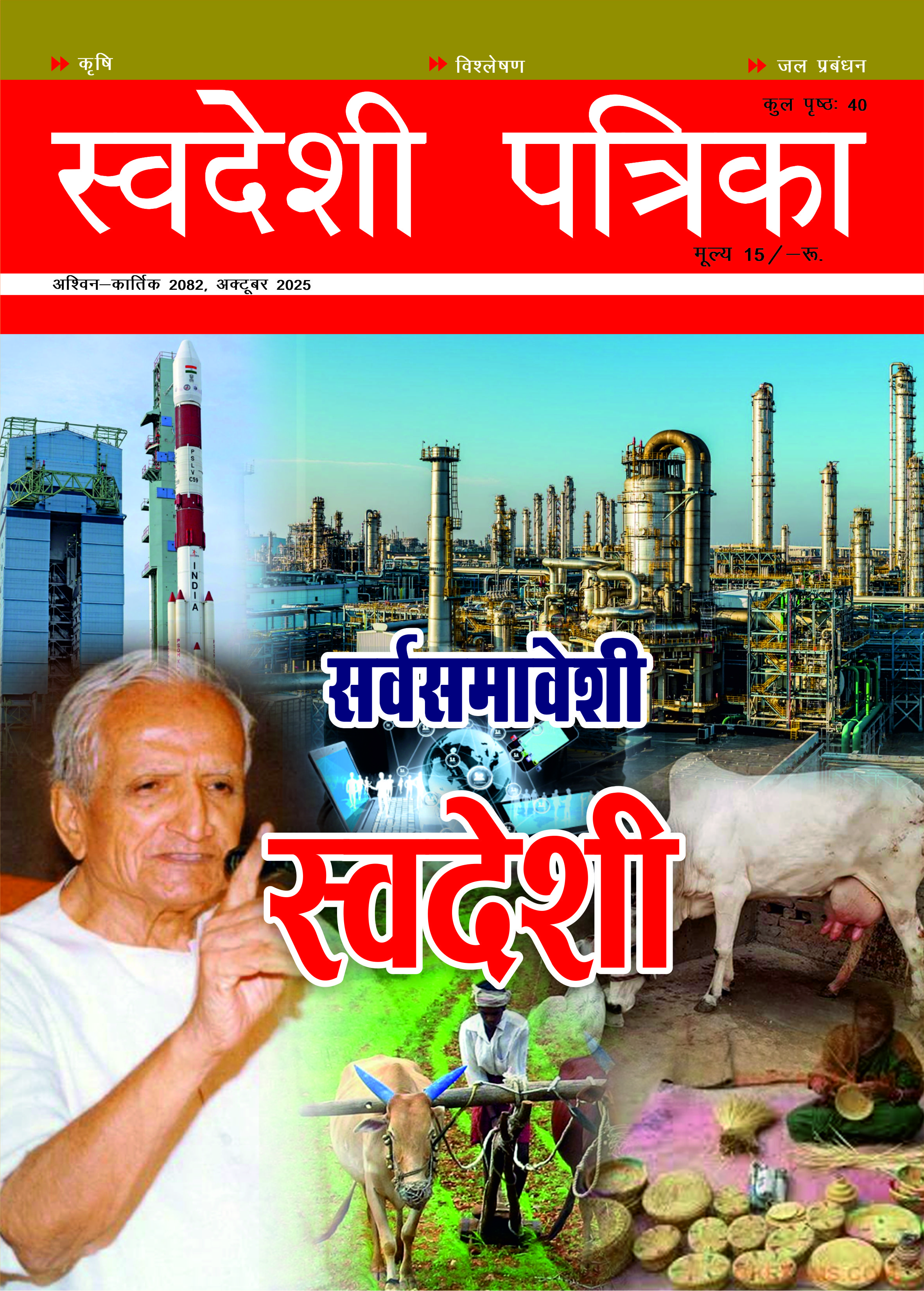

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और स्वदेशी

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के शताब्दी वर्ष में समाज में बदलाव लाने हेतु जिन पाँच बिंदुओं, जिन्हें पंच परिवर्तन कहा गया है उनमें एक महत्वपूर्ण बिंदु, स्व के भाव का जागरण यानि स्वदेशी भी है। - डॉ. अश्वनी महाजन

अगस्त 1905 में, जब स्वदेशी आंदोलन की औपचारिक घोषणा हुई, स्वदेशी राजनीतिक आंदोलन का एक माध्यम बन गया। विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार का आह्वान स्वदेशी विचार प्रक्रिया का हिस्सा बन गया। यह स्वदेशी के विचार का एक व्यावहारिक प्रकटीकरण था, लेकिन मूल विचार विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार से कहीं आगे तक फैला था। महात्मा गांधी भारत के अहिंसक औद्योगिक विकास में विश्वास करते थे। हालाँकि, स्वतंत्रता के बाद, जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में स्वदेशी आंदोलन ने जल्द ही समाजवाद को अपना लिया; और एक ऐसे दौर में पहुँच गया जहाँ ’आत्मनिर्भरता’ जैसे शब्द निजी क्षेत्र को बदनाम करने और निजी उद्यमों के राष्ट्रीयकरण के साथ राज्य-आधारित विकास के प्रयास को आगे बढ़ाने के लिए उभरे। राज्य की केंद्रीयता ने स्थानीय उद्यमों की स्वदेशी भावना और उनकी जीवंतता का स्थान ले लिया।

बाद में, 90 के दशक की शुरुआत में, व्यापक भुगतान संतुलन संकट, जिसने अंततः 1990 के दशक में अर्थव्यवस्था को खोलने के लिए मजबूर किया, ने ’आत्मनिर्भरता’ और स्वदेशी के विकास मॉडल को फिर से एक दूसरे प्रकार से बदनाम कर दिया। दिलचस्प बात यह है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने पहले नेहरूवादी राज्य-प्रायोजित, सार्वजनिक क्षेत्र-आधारित आत्मनिर्भरता मॉडल का विरोध किया था; और संघ द्वारा पुनः बहुराष्ट्रीय कंपनियों की पूँजी और तकनीक पर अत्यधिक निर्भरता पर आधारित वैश्वीकरण मॉडल का भी उतना ही मुखर विरोध हुआ। यह कोई रहस्य नहीं है कि आर्थिक सुधारों और विदेशी पूँजी, वस्तुओं और सेवाओं के लिए अर्थव्यवस्था के खुलने से स्थानीय उद्यमों पर भारी दबाव पड़ा है। 2020 से शुरू हुई आत्मनिर्भर भारत की नई पहल को स्वदेशी जागरण मंच (एसजेएम) का समर्थन प्राप्त है, क्योंकि इसका उद्देश्य विदेशी पूँजी और तकनीक पर निर्भरता और प्रभुत्व को कम करना है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के शताब्दी वर्ष में समाज में बदलाव लाने हेतु जिन पाँच बिंदुओं, जिन्हें पंच परिवर्तन कहा गया है उनमें एक महत्वपूर्ण बिंदु, स्व के भाव का जागरण यानि स्वदेशी भी है। इसके अतिरिक्त समरसता , पर्यावरण, कुटुंब प्रबोधन और नागरिक कर्तव्य के विषयों को सामाजिक परिवर्तन हेतु रखा गया है।

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने पिछले 100 वर्षों में स्वदेशी विचारधारा के पोषण और प्रचार में एक विशिष्ट भूमिका निभाई है। स्वदेशी के बारे में इसकी समझ कभी भी केवल आर्थिक आत्मनिर्भरता तक सीमित नहीं रही, बल्कि संघ के लिए स्वदेशी को भारत की संस्कृति, परंपरा और मूल्यों में निहित एक सभ्यतागत लोकाचार के रूप में देखा गया है।

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना ऐसे समय में हुई जब स्वतंत्रता संग्राम के तहत स्वदेशी आंदोलन पहले ही गति पकड़ चुका था। लेकिन संघ के लिए स्वदेशी का अर्थ केवल विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करना ही नहीं था, बल्कि स्वदेशी उद्योगों, ग्रामीण शिल्प, कृषि और सांस्कृतिक गौरव को पुनर्जीवित करना भी था।

डॉ. हेडगेवार जी का मानना था कि राष्ट्रीय पुनरुत्थान के लिए राजनीतिक स्वतंत्रता के साथ-साथ अर्थव्यवस्था और विचारों में आत्मनिर्भरता के माध्यम से समाज को मजबूत बनाना भी आवश्यक है। यानि कह सकते हैं कि संघ प्रारंभ से ही विदेशी के बहिष्कार के साथ ही साथ देश के पुनरुत्थान के लिए व्यापक स्वदेशी की समर्थक रहा है।

जब औपनिवेशिक शक्तियों के पुनःउभार के कारण उत्पन्न समस्याओं के संदर्भ में, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की प्रेरणा से स्वदेशी जागरण मंच की स्थापना की गई तो मंच के कार्यों में तीन आयाम जोड़े गए। पहला अयाम रहा, जन जागरण, जिसके अंतर्गत स्वदेशी वस्तुओं, स्थानीय उत्पादों और विदेशी ख़तरों के संदर्भ में जन जागरण के विषयों को रखा गया।

स्वदेशी का दूसरा आयाम रहा, आंदोलन। भारत की आर्थिक स्वतंत्रता अक्षुण्ण रखने के लिए स्वदेशी जागरण मंच ने कई आंदोलन भी किए। प्रारंभ में गैट के अंतर्गत होने वाले समझौतों के संदर्भ में देश के हितों की रक्षा हेतु डंकल ड्राफ़्ट के विरोध में देश व्यापी आंदोलन स्वदेशी जागरण मंच के द्वारा शुरू किया गया। उसके बाद विदेशी कंपनियों द्वारा गहरे समुद्र में मछली पकड़ने (और इसके कारण छोटे मछुआरों पर आए संकट) के विरोध में मत्स्य यात्रा निकाली गई। उसके उपरांत अलकबीर के यांत्रिक क़त्लखाने के विरोध में वर्धा से अलकबीर तक की 107 किलोमीटर लंबी पदयात्रा निकाली गई। अपने 34 वर्ष के आस्तित्व के दौरान स्वदेशी जागरण मंच ने अनेकों अभियान और आंदोलन आयोजित किए, जिनमे अधिकांश बार उसे सफलता प्राप्त हुई।

स्वदेशी जागरण मंच के कार्यों में तीसरा आयाम रचनात्मक कार्यों का रहा है। भारत के उद्योगों विशेष तौर पर लघु कुटीर उद्योगों और कारीगरों के हुनर को प्रोत्साहन हेतु स्वदेशी मेलों का आयोजन, लघु ऋणों की व्यवस्था सहित अनेकों प्रकार के रचनात्मक कार्यों में स्वदेशी जागरण मंच संलग्न रहा है।

स्वतंत्रता के बाद, संघ का स्पष्ट अभिमत रहा कि आर्थिक स्वदेशी के बिना राजनीतिक स्वतंत्रता का कोई अर्थ नहीं। संघ ने सदैव विकास के पश्चिमी मॉडलों पर अत्यधिक निर्भरता का विरोध किया और इस बात पर ज़ोर दिया कि भारत को कृषि, लघु-स्तरीय उद्योगों और समुदाय-आधारित अर्थव्यवस्था में अपनी पारंपरिक शक्तियों का विकास करना चाहिए। हरित क्रांति और औद्योगीकरण के दौर में, संघ का अभिमत था कि विदेशी तकनीक और पूंजी पर अत्यधिक निर्भरता भारत की आत्मनिर्भरता को नुकसान पहुँचा सकती है। संघ का यह मत सही साबित हुआ, जब विदेशी पूंजी और तकनीक पर निर्भरता के कारण भारत के विकास का मार्ग अवरुद्ध होने लगा।

1991 में आर्थिक उदारीकरण के साथ, संघ की प्रेरणा से स्वदेशी जागरण मंच और स्वदेशी आंदोलन ने बहुराष्ट्रीय निगमों और वैश्वीकरण के माध्यम से आर्थिक उपनिवेशीकरण के खतरे के बारे में देश व्यापी जन जागरण अभियान को आगे बढ़ाया।

स्वदेशी जागरण मंच के निम्नलिखित लक्ष्य रहेः

- आत्मनिर्भर आर्थिक नीतियों को बढ़ावा देना।

- अंधाधुंध विदेशी निवेश का विरोध।

- खादी आधारित उद्योगों सहित लघु एवं कुटीर उद्योगों, कृषि और को मज़बूत करना।

- किसानों, छोटे व्यापारियों और पारंपरिक व्यवसायों को वैश्विक प्रतिस्पर्धा से बचाना।

मंच ने लगातार विश्व व्यापार संगठन के समझौतों, खुदरा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) और बौद्धिक संपदा व्यवस्थाओं के खिलाफ अभियान चलाया, जो भारत के हितों को नुकसान पहुँचाते थे।

संघ ने स्वदेशी को न केवल एक आर्थिक विचार के रूप में, बल्कि एक सांस्कृतिक और आध्यात्मिक विचार के रूप में भी व्यक्त किया। दीनदयाल उपाध्याय का एकात्म मानववाद (1965), जो संघ द्वारा समर्थित एक मौलिक दर्शन है, स्वदेशी को भारतीय लोकाचार में निहित समग्र मानव विकास से जोड़ता है। उपभोक्तावादी वैश्वीकरण के विपरीत, स्वदेशी को परिवार, समुदाय और पर्यावरण के अनुकूल जीवनशैली को संरक्षित करने के एक तरीके के रूप में देखा जाता है।

पिछले लंबे समय से संघ आत्मनिर्भर भारत के लिए लगातार प्रयास कर रहा है, जो स्वदेशी सिद्धांतों को प्रतिध्वनित करता है। संघ की सोच के केंद्र में स्थानीय उत्पादन और उपभोग श्रृंखलाएँ (खेत से बाज़ार, खादी, ग्रामोद्योग)। संघ का यह स्पष्ट मानना है कि आयातित मॉडलों के बजाय भारतीय ज़रूरतों पर आधारित तकनीकी नवाचार होना चाहिए। जीडीपी ग्रोथ अपने आप में महत्वपूर्ण नहीं है, सतत विकास, पारिस्थितिकी और परंपरा के साथ विकास का संतुलन होना चाहिए। यानि जीडीपी ग्रोथ के साथ पर्यावरणीय संतुलन तो होना ही चाहिए, साथ ही साथ अपनी परम्पराओं का भी संरक्षण हो और आर्थिक विषमताएं भी न्यून हों। हाल के वर्षों में, संघ से जुड़े संगठनों ने चीन से आयात पर अत्यधिक निर्भरता का विरोध किया और बहिष्कार आंदोलनों और स्वदेशी विकल्पों को मज़बूत करने का आह्वान किया है।