स्वदेशी का बल

स्वदेशी केवल एक आर्थिक अवधारणा नहीं है, बल्कि यह आत्मनिर्भरता, सांस्कृतिक आत्म-सम्मान और सामाजिक न्याय का प्रतीक भी है। - अनिल जवलेकर

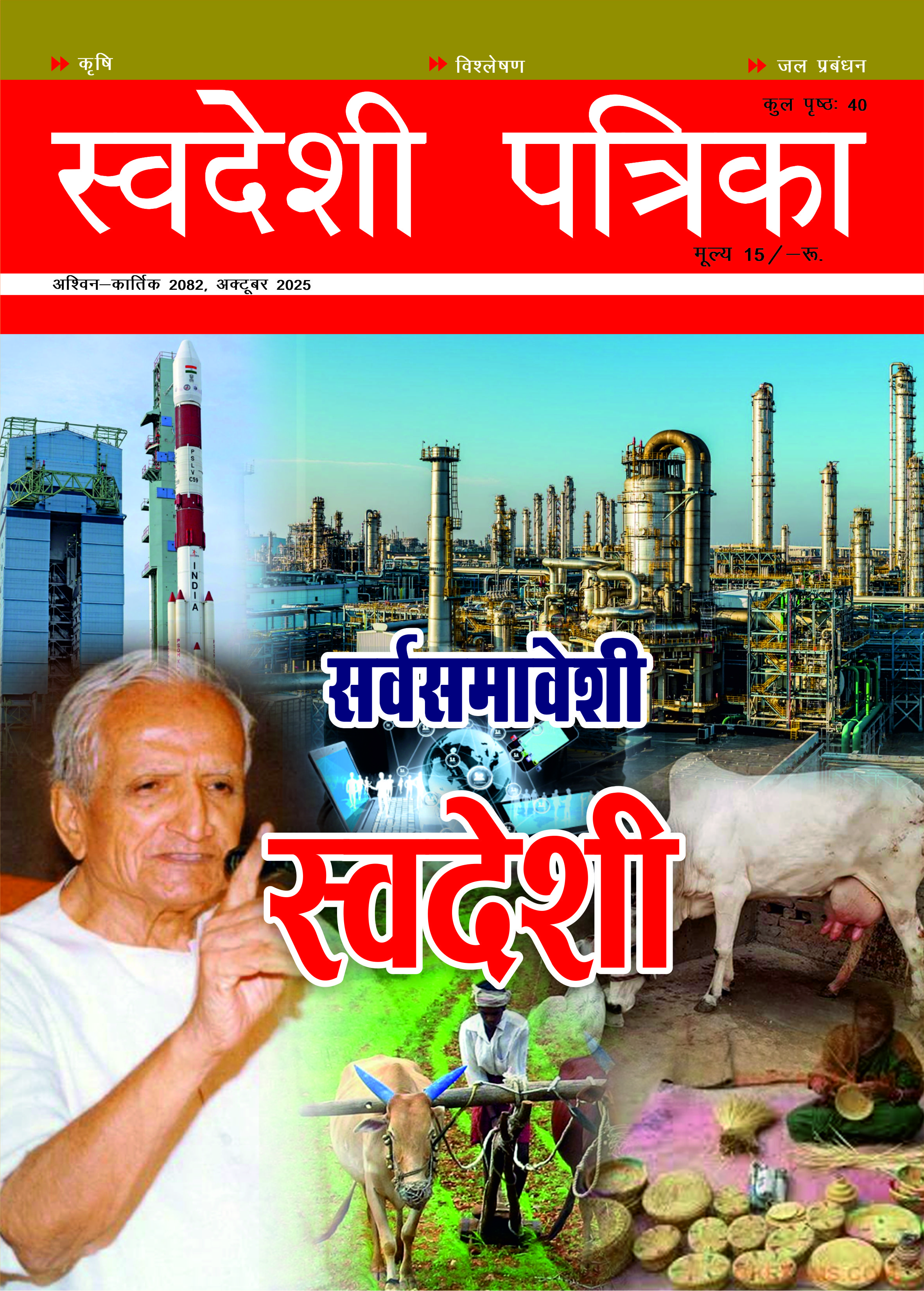

भारतीय सेना के हाल के पाकिस्तान युद्ध (सर्जिकल स्ट्राइक) पराक्रम से सभी भारतीय प्रभावित है। सेना को और एक-दो दिन मिलते तो शायद पाकिस्तान की भारत में आतंक फैलाने की मंशा सदा के लिए खत्म हो जाती। लेकिन ठीक है राजनीति भी अपनी जगह होती है। वैसे भी ज्यादा दिन का युद्ध आजकल काम नहीं आता। यूक्रेन-रशिया और इजरायल- हमास युद्ध हम देख रहे है। वैसे इस युद्ध में भारतीय सेना के पराक्रम में स्वदेशी का बल दिखाई दिया। जब 1947 में भारत स्वतंत्र हुआ ‘तब’ सेना की जरूरत ही नहीं है जैसी बातें होने लगी थी और तभी पाकिस्तान से युद्ध हुआ। फिर भी सेना का महत्व नहीं समझा गया। लेकिन 1962 के चीन के साथ युद्ध ने सभी की आंखें खोल दी। सेना के महत्व को समझा गया और सेना के पराक्रम का सिलसिला शुरू हुआ। यह भी सही है कि सेना को स्वदेशी का हाथ गत 10 वर्षों से मिल रहा है। और सेना का यही स्वदेशी बल वर्तमान के युद्ध में दिखाई दिया। यही स्वदेशी का बल हर क्षेत्र में दिखाना होगा तभी भारतीय जीवन आत्मनिर्भर और समृद्ध होगा।

क्या है यह स्वदेशी

स्वदेशी केवल एक आर्थिक अवधारणा नहीं है, बल्कि यह आत्मनिर्भरता, सांस्कृतिक आत्म-सम्मान और सामाजिक न्याय का प्रतीक भी है। भारत में स्वदेशी आंदोलन की जड़ें औपनिवेशिक काल से हैं जब विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार और खादी जैसे स्वदेशी उत्पादों के उपयोग का आह्वान किया था। पं. दीनदयाल जी उपाध्याय के अनुसार, स्वदेशी का तात्पर्य केवल “देश में बना हुआ” नहीं है, बल्कि इसका गहरा संबंध देश की आवश्यकताओं, स्थानीय संसाधनों, समाज की सांस्कृतिक चेतना तथा आत्मनिर्भरता की भावना से है। कोई भी विचार, नीति या वस्तु एवं सेवा भारतीय समाज की प्रकृति, परंपरा, भूगोल, संसाधन और संस्कृति के अनुकूल हो तो उसे स्वदेशी कहा जा सकता है। पंडित उपाध्याय जी मानते थे कि भारतीय संस्कृति का आधार “धर्म” है, न कि केवल अर्थ। अतः कोई भी आर्थिक मॉडल तभी स्वीकार्य है जब वह संस्कृति और धर्म-संवेदनाओं के अनुकूल हो। स्वदेशी का आधार स्थानीय संसाधनों और स्थानीय कौशल का प्रयोग तो है ही लेकिन यह भी आवश्यक है कि उत्पादन और वितरण का ढांचा विकेन्द्रित और समाज-केंद्रित होना चाहिए, न कि केवल पूंजी-केंद्रित या राज्य-केंद्रित। पंडित उपाध्याय जी के अनुसार, “जिस वस्तु का उत्पादन समाज के हित में न हो, वह भले ही देश में बनी हो, स्वदेशी नहीं कही जा सकती।” इसलिए स्वदेशी न केवल आर्थिक स्वतंत्रता की बात करता है, बल्कि मानसिक और बौद्धिक गुलामी से मुक्ति की भी प्रेरणा देता है। जब देशवासी अपने संसाधनों, ज्ञान और परंपराओं में विश्वास रखते हैं, तभी वास्तविक आत्मनिर्भरता आती है। वर्तमान भारत में, वैश्वीकरण के व्यापक प्रभाव के बीच स्वदेशी की प्रासंगिकता फिर से केंद्र में आ गई है। पाकिस्तान से युद्ध ने तो इसे आवश्यक ही करार दिया है। और अब भारत में स्वदेशी की स्थिति धीरे-धीरे सशक्त हो रही है, यह गर्व की बात है।

देश में स्वदेशी की स्थिति

भारत में स्वदेशी की स्थिति एक जटिल लेकिन महत्वपूर्ण विषय है, जो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक दृष्टिकोण से लगातार विकसित हो रही है। व्यावहारिक तौर पर स्वदेशी का आशय है - देश में निर्मित वस्तुओं, सेवाओं और तकनीकों को प्राथमिकता देना, जिससे आत्मनिर्भरता को बढ़ावा मिले। भारत की अर्थव्यवस्था में स्वदेशी उत्पादों का योगदान धीरे-धीरे बढ़ रहा है, विशेष रूप से एमएसएमई (सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम) क्षेत्र, कृषि आधारित उद्योग, और स्वदेशी स्टार्टअप के माध्यम से। सरकार की मेक-इन इंडिया पहल ने घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने का प्रयास किया है और पीएलआई (उत्पादन आधारित प्रोत्साहन) योजनाओं से मोबाइल निर्माण, फार्मा और टेक उद्योग में कुछ सकारात्मक परिणाम देखने को भी मिले हैं। इसके बावजूद, भारत अभी भी उच्च तकनीकी उत्पादों और आपूर्ति शृंखलाओं में बड़े पैमाने पर आयात पर निर्भर है। वैसे सरकार ने ‘वोकल फॉर लोकल’, ‘आत्मनिर्भर भारत अभियान’, ‘एक जिला, एक उत्पाद’ (ओडीओपी) जैसी योजनाओं को लागू किया है, जिससे स्थानीय उत्पादन और रोजगार को बढ़ावा मिल सके। इसके अलावा, स्टार्टअप इंडिया, स्किल इंडिया जैसी पहलें भी स्वदेशी को अप्रत्यक्ष रूप से समर्थन देती हैं। हालांकि, कई योजनाएं जमीनी स्तर पर धीमी प्रगति से जूझ रही हैं। ब्यूरोक्रेटिक बाधाएं, वित्तीय संसाधनों की सीमाएं और तकनीकी क्षमता की कमी एक बड़ी चुनौती बनी हुई हैं। यह सही है कि स्वदेशी तकनीकी विकास में गत कुछ वर्षो से उल्लेखनीय प्रगति हो रही है। डीआरडीओ, इसरो जैसे संस्थानों ने रक्षा और अंतरिक्ष में स्वदेशी क्षमताएं सिद्ध की हैं और स्टार्टअप क्षेत्र में जरोधा, पेटीएम, ओला, मेपमाईइंडिया जैसे स्वदेशी समाधान विकसित हुए हैं। फिर भी, सेमीकंडक्टर, इलेक्ट्रॉनिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे क्षेत्रों में भारत को अभी लंबा रास्ता तय करना है।

सरकार सब कुछ नहीं कर सकती

यह विदित है कि भारतीय समाज का एक वर्ग स्वदेशी वस्तुओं को गर्व और सांस्कृतिक पहचान से जोड़ता है तो दूसरी तरफ शहरी मध्यवर्ग और उच्चवर्ग के लिए आज भी विदेशी ब्रांड एक “प्रतिष्ठा प्रतीक” बने हुए हैं जिससे स्वदेशी उत्पादों को विपणन और ब्रांडिंग के क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ता है। इसलिए सरकार सब कुछ करेगी यह मानना गलत होगा। सभी भारतीय को स्वदेशी आंदोलन से जुड़ना होगा और स्वदेशी को बल देना होगा। सरकार और उद्यमी को भी गुणवत्ता और नवाचार को स्वीकार करना होगा तथा छोटे उद्यमों को ऋण, प्रशिक्षण, और तकनीकी सहायता की व्यवस्था करनी होगी। स्वदेशी उत्पादों की ब्रांड पहचान भी जरूरी रहेगी।

स्वदेशी नीति ही राष्ट्र का बल

भारतीय विचार एकात्म मानव दर्शन में स्वदेशी एक जीवन पद्धति मानी गई है जो व्यक्ति, समाज, राष्ट्र और प्रकृति के बीच संतुलन और समरसता स्थापित करती है। यह दृष्टिकोण उपभोग और विकास के बजाय कर्तव्य, संतुलन, और आत्मिक उन्नति को महत्व देता है। स्वदेशी न केवल आत्मनिर्भरता की दिशा में एक कदम है, बल्कि यह एक राष्ट्रीय पुनर्जागरण का आधार है। आज के वैश्वीकरण और भौतिकवाद के दौर में, यह स्वदेशी अवधारणा ही भारतीय नीति में उपयोगी होगी।

स्वदेशी आंदोलन सशक्त करना होगा

भारत के पास अवसर हैं लेकिन उसके लिए स्वदेशी जरूरी है। भारत के पास एक विशाल घरेलू बाज़ार है जो स्वदेशी उत्पादों की स्थिर माँग बन सकता है। सरकार और निजी क्षेत्र के सहयोग से स्वदेशी उद्योगों को वैश्विक स्तर पर पहुंचाया जा सकता है और उसके लिए नवाचार और उद्यमशील युवा को बल और साथ मिलना जरूरी है। आवश्यक है कि नीतियों का प्रभावी क्रियान्वयन, तकनीकी नवाचार में निवेश, और सामाजिक मानसिकता में बदलाव लाकर स्वदेशी को एक सशक्त और प्रतिस्पर्धी विकल्प बनाया जाए। यदि भारत“ ग्लोबल इन वीज़न, लोकल इन प्रैक्टिस”की नीति अपनाए, तो स्वदेशी आंदोलन 21वीं सदी में भारत को वैश्विक नेतृत्व की दिशा में अग्रसर कर सकता है।